お守りは、古来より日本人が厄除けや開運、恋愛運など大切な願いを託す縁起物として受け継がれてきました。神仏のご加護を受けるアイテムとして、財布やカバンなどに忍ばせる人も多く、さまざまな場面で生活を支えています。

その種類は多岐にわたり、健康祈願や学業成就、子宝祈願など用途によって選ぶことができます。また、最近では可愛いデザインや手作りに注目が集まり、現代のライフスタイルに合わせたお守りも数多く登場しています。

この記事では、お守りの誕生から現代に至るまでの歴史や意味を解説するとともに、正しい持ち方や返納方法、さらに進化した手作りお守りなど幅広い情報をまとめました。ぜひ自分に合ったお守りを選び、より豊かな毎日を送る参考にしてください。

お守りの基本:成り立ちと意味を知ろう

お守りは、神仏のご加護を小さな袋や護符の形に封じ込めたものと考えられています。もともとは魔除けや邪気払いのために勾玉や土偶を身に着ける風習があり、そこから仏教の伝来とともに厄除けや開運を祈願する護符として発展しました。時代が移り変わっても、その根底にある「大切なものを守る」という意味は変わらず、多くの人に親しまれています。

お守りの一番の特徴は、個人の願いに寄り添い、身近に置くことで心の支えとなる点です。身に付けることで神仏とのつながりを常に感じられるため、日常生活の中で前向きな気持ちを保つきっかけにもなります。こうした心理的効果も、お守りが長く愛され続けてきた理由の一つです。

お守りの歴史と起源(縄文時代~陰陽師・仏教まで)

お守りの歴史は縄文時代にまで遡り、当時は勾玉や土偶が魔除けの象徴として多く用いられていたことが知られています。平安時代になると、陰陽師の呪符が疫病や災難除けとして貴族や庶民の間に広まりました。その後、仏教の伝来や寺社文化の発展とともに、厄除けや開運を祈願する護符の形がさらに広がり、現代まで多様なお守り文化が受け継がれています。

お札との違いとお守りの中身に込められた意味

一般的にお札は家や地域を守護するもので、神棚や玄関などに祀ることが多いのに対し、お守りは個人が肌身離さず持ち歩くことで、一人ひとりの願いをサポートする役割があります。また、お守り袋の中には「内符(御神璽)」と呼ばれる祈祷済みの札や木片などが納められ、神仏の力が宿るとされます。袋を開けると力が逃げてしまうという考えもあるため、開封せずに大切に持つのが一般的です。

願い別に見るお守りの種類と効果

お守りは目的ごとに多彩なバリエーションがあり、それぞれ異なる意味を持っています。たとえば厄除けや方位除けは、特定の歳や方角にまつわる悪い流れを断ち切り、開運招福につなげる効果が期待されています。また、恋愛運や縁結びの分野では、自身やパートナーとの絆を深めたいときに力を発揮すると考えられます。実際に神社やお寺では、旅行安全から商売繁盛まで、あらゆるニーズに対応したお守りが揃っています。

選ぶ際は、自分のライフステージや目標を明確にしたうえで、相性のよい神社や寺院を検討するとよいでしょう。同じカテゴリのお守りでも、信仰の由来や神仏の性格によって微妙に特色が異なります。自分に合ったお守りを授かることで、心の後押しや前向きなエネルギーを得やすくなるでしょう。

厄除け・方位除け・開運招福

厄除けや方位除けのお守りは、厄年や運気の乱れを改善すると考えられています。特に大きな節目を迎える際には厄を払う儀式とともに授かる人が多く、縁起の良い一歩を踏み出す助けとなります。また、開運招福のお守りは日々の運勢を底上げし、幸福な出来事を呼び込みたいときに人気です。

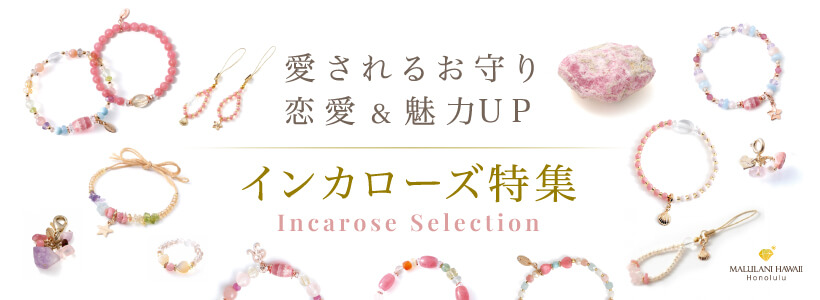

恋愛成就・縁結び・夫婦円満

恋愛成就のお守りは、素敵な出会いを求める人や片思いを成就させたい人にとって心強い存在です。縁結びや夫婦円満を祈念するお守りは、二人の絆をより深め、互いに助け合う良好な関係を築く手助けをするとされます。出雲大社や東京大神宮など、恋愛運の聖地とされる神社が特に人気を集めるのも特徴的です。

金運・商売繁盛・財運アップ

財運を高めたい人には、金運アップや商売繁盛のお守りがおすすめです。財布に入れやすいサイズのものや、家や店舗に飾れるタイプもあり、自分のスタイルに合わせて選べます。貯蓄や投資、ビジネスなど、あらゆる金銭面の上昇を期待する場合に重宝され、多くの人に支持されています。

学業成就・試験合格・就職祈願

学業成就や試験合格、就職祈願は、お守りの中でも特に定番です。学校の受験生だけでなく、資格試験や昇進試験を控える社会人まで幅広い層が活用しています。普段の学習意欲を高めるだけでなく、いざというときの自信にもつながるため、多くの学生が受験シーズンに授かるお守りの筆頭といえます。

子宝・安産祈願・家内安全

結婚後の夫婦が望むことの一つに「子宝」がありますが、そのための祈願を込めたお守りも多数存在しています。安産祈願では、妊娠中の健康と無事な出産を願い、多くの妊婦さんが安産御守を授かります。併せて家内安全のお守りを手にすることで、日常の平穏や家族の健康をトータルに祈願することができます。

交通安全・旅行安全・健康祈願

交通安全や旅行安全に特化したお守りは、日々の通勤通学や遠出の際に重宝されています。車やバイクに貼るステッカータイプからキーホルダー状のお守りまでさまざまな形があり、運転者の安心感を高めてくれます。また、健康祈願のお守りは無病息災や病気平癒をサポートする役割が期待できるため、家族の健康を守りたい方にも人気です。

お守りの正しい持ち方・身に付け方

お守りは、常に身近に置いて神仏の力を感じられるようにするのが基本です。たとえば、財布やスマホ、カバンなど、毎日必ず持ち歩くものと一緒にすると忘れにくく、日常生活の中でお守りへの意識を高めやすくなります。大切なのは「自分が常に意識を向けられる場所」に置き、神仏の存在を感じながら過ごすことです。

しかし、あまりにも多くのお守りを持ちすぎると、肝心の願いに対して気持ちが散漫になる可能性があります。特に、縁結びのお守りは複数持つと想いが分散してしまうともいわれるため、自分の思いをしっかり一つに定めたうえで授かるのがおすすめです。大切なのは、持っている数よりも、どれだけ強く信じて心を向けられるかという点でしょう。

効果を高める持ち歩き場所(財布・カバン・スマホなど)

お守りを財布やカバン、小物入れに入れる人は多いですが、スマホケースに入れて常に肌身離さず持つというスタイルも近年注目されています。大切なのは持ち歩きやすく、日常の中で意識しやすい場所を選ぶことです。常に目が届く場所に置くことで、「守られている」という安心感が生まれ、効果をより実感しやすくなるでしょう。

複数のお守りを持つのは大丈夫?厄除けや恋愛運のお守りの併用

複数のお守りを同時に持っても基本的には問題ありませんが、それぞれの願いが異なる場合は意識の集中が分散しがちです。厄除けと恋愛運、金運など、いくつか併用したいときは、数を絞りつつもしっかり気持ちを込めることが大切です。あくまで自分が大切にしたい願いを明確にし、適切なマインドで所持するのが理想と言えるでしょう。

まとめ

お守りは単なる小物や飾りではなく、古来から人々の祈りや願いを託し、目には見えない力とつながる神秘的な存在です。厄除け、開運、恋愛運──それぞれのお守りには意味があり、その由来や歴史を知ることで、より深いご加護を感じ取ることができるでしょう。お守りを手にすることは、自分自身の魂を守り、未来へと進む勇気を得ることでもあります。日々の暮らしの中で、お守りの持つエネルギーに意識を向ければ、心は穏やかに整い、人生に安心と幸運がもたらされるはずです。